![]()

Œ¤‹†’S“–ژز

پ@پ@‚Rپ|‚Pپ@گىڈم‹³ژِ

پ@پ@

پ@پ@‚Rپ|‚Qپ@‘هچ苳ژِ

پ@پ@

پ@

‚RپD•¨—‰»ٹw“IپA•ہ‚ر‚ةپAگ¶•¨‰»ٹw“Iژè–@‚ً—ک—p‚µ‚½ٹآ‹«•‰‰×•¨ژ؟ƒZƒ“ƒTپ[‚جٹJ”Œ¤‹†

‚Rپ|‚PپDŒإ’艻گ¶‘جگG”}“d‹ة”½‰‚ة‚و‚éƒoƒCƒIƒZƒ“ƒTپ[‚جٹJ”Œ¤‹†

پiŒ¤‹†‚ج–ع“Iپj

پ@”÷گ¶•¨‚ئ“d‹ة‚ئ‚جٹش‚ج“dژqˆع“®‚حپAˆê”ت“I‚ة‚ح‹N‚±‚è‚ة‚‚¢‚ھپAژ_‰»ٹزŒ³ƒپƒfƒBƒGپ[ƒ^‚ً‰î‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ‚»‚جŒّ—¦‚ًچ‚‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邱‚ئ‚ھ’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB–{Œ¤‹†‚حپA”rگ…’†‚ج—L‹@•¨پA“ء‚ةٹآ‹«‰کگُ•¨ژ؟‚ة‘خ‚µ‚ؤ—D‚ꂽٹîژ؟ژ_‰»ٹˆگ«‚ًژ¦‚·”÷گ¶•¨پA‚ ‚é‚¢‚حپA‚»‚ج”÷گ¶•¨‚©‚ç’ٹڈo¥•ھ—£‚³‚ê‚é•ھ‰ًچy‘f‚ئپA“K“–‚بƒپƒfƒBƒGپ[ƒ^‚ً‘g‚فچ‡‚ي‚¹پAˆَ‰ء‚·‚é“d‹ة“dˆت‚ة‚و‚ء‚ؤگG”}”½‰‚ً‘£گi‚³‚¹‚é“d‹ةگG”}”½‰‚ً—ک—p‚µ‚½—L‹@•¨‚ج’لŒ¸‰»‹Zڈp‚جٹJ”‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚ـ‚·پB‚³‚ç‚ةپA“¯‚¶Œ´—‚ً‰—p‚µ‚ؤپABO‚c‚âٹآ‹«‰کگُ•¨ژ؟”Z“x‚ًƒ‚ƒjƒ^ƒٹƒ“ƒO‚·‚邽‚ك‚جƒoƒCƒIƒZƒ“ƒTپ|‚جٹJ”‚ًچs‚ب‚¤‚±‚ئ‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚ـ‚·پBڈ‰ٹْ‚جژہŒ±‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAٹآ‹«‰کگُ•¨ژ؟‚جƒ‚ƒfƒ‹•¨ژ؟‚ئ‚µ‚ؤ2,4-D‚ًپA”÷گ¶•¨‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA‰E‰؛گ}‚ج—ىژإ‚ً‘I‚رپAŒں“¢‚ًچs‚¢‚ـ‚·پB

پ@

پ@

پ@

پ@

پ@

پ@

پ@

پ@

پ@

‚Rپ|‚QپD ‹à‘®ƒRƒچƒCƒhSERSƒXƒyƒNƒgƒ‹‚ً—ک—p‚µ‚½چ‚ٹ´“xƒZƒ“ƒTپ[‚جٹJ”Œ¤‹†

پiŒ¤‹†‚ج–ع“Iپj

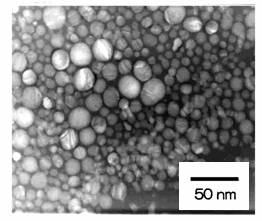

پ@•\–ت‘‹ƒ‰ƒ}ƒ“ژU—گ–@پisurface enhanced Raman scattering ; SERSپj‚ئ‚حپA‹à‚â‹â‚ب‚ا‚ج‹à‘®ƒiƒm—±ژq‚ج•\–ت‚ة‹z’…‚µ‚½‚ ‚éژي‚ج•ھژq‚جƒ‰ƒ}ƒ“ژU—گ‹“x‚ھپA‚»‚ج•ھژq‚ھ‰t‘ج’†‚ة‘¶چف‚·‚é‚ئ‚«‚و‚è‚à’ک‚µ‚‘‹پi103~6’ِ“xپj‚³‚ê‚邱‚ئ‚ً—ک—p‚µ‚½•ھگح–@‚إ‚·پBSERS ‚ة‚حپA

‡@ٹ´“x‚ھ‹ة‚ك‚ؤچ‚‚¢پB

‡A‘I‘ًگ«‚ھچ‚‚¢پB

‡B‹à‘®•\–ت‚ة‹z’…‚µ‚½•ھژq‚جŒuŒُ‚ھƒNƒGƒ“ƒ`‚³‚êپA‚±‚ê‚ـ‚إŒuŒُ‚ة‰B‚ê‚ؤŒ©‚¦‚ب‚©‚ء‚½ƒ‰ƒ}ƒ“ژU—گ‚ھ‚ح‚ء‚«‚èٹدژ@‚³‚ê‚éپB

‚ئ‚¢‚ء‚½ƒپƒٹƒbƒg‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‡A‚ج‘I‘ًگ«‚ئ‚حپA“¯‚¶•ھژq‚إپA—n‰t’†‚ة‘¶چف‚·‚é‚à‚ج‚ئ‹à‘®•\–ت‚ة‹z’…‚µ‚½‚à‚ج‚ئ‚ج‘I‘ًگ«‚ئپA‹z’…‚µ‚½•ھژq‚جٹش‚إ‚àپA‹z’…•”ˆت‚ة‚و‚郉ƒ}ƒ“ƒoƒ“ƒh‚ھ“ء‚ة‹‚‘‹‚³‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤2“_‚ًˆس–،‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ç‚ج“ء’·‚ًگ¶‚©‚µ‚ؤپA‰t‘ٹ‚ئŒإ‘ٹ‚جٹE–ت‚جŒ»ڈغ‚ًin situ‚ةٹدژ@‚إ‚«پA‹à‘®•\–ت‚إ‚جگG”}چى—p‚â“d‹ة•\–ت‚إ‚ج‰»ٹw”½‰‹@چ\‚ب‚ا‚جŒ¤‹†‚ة—p‚¢‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBSERS –@‚حپAٹE–ت‚âƒiƒm‹َٹش‚ة‚¨‚¯‚é”÷ژ‹“Iٹآ‹«•ھگح‚â•ھژqڈWچ‡‘ج‚جچ\‘¢‰ًگح‚ب‚ا‚ة—ح‚ً”ٹِ‚إ‚«‚é‚ئٹْ‘ز‚³‚êپAچ،Œم‚حپA”÷—تٹآ‹«•¨ژ؟‚جچ‚ٹ´“x•ھگحپAچy‘fƒCƒ€ƒmƒAƒbƒZƒCپAگ¶‘ج•¨ژ؟‚جچ×–EٹOƒCƒپپ[ƒWƒ“ƒOپA•\–تٹE–ت‚ة‚¨‚¯‚锽‰‘f‰ك’ِ‚جٹدژ@‚ب‚ا‚ض‚ج‰—p‚ھچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@–{Œ¤‹†‚حپA‚±‚ج‚r‚d‚q‚r‚ً—ک—p‚µ‚ؤٹآ‹«‰کگُ•¨ژ؟‚جچ‚ٹ´“xƒZƒ“ƒTپ[‚ًٹJ”‚·‚邱‚ئ‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

![]()