![]()

研究担当者

1−1 吉川教授

1−2 天田教授

1.生物化学的環境調和型新技術の開発研究

1−1.環境負荷物質の高度有効利用に関する研究

(研究の背景)

九州は全国でも有数の焼酎生産地区です。もろみ(上図)から焼酎を蒸留(中図)した後の残り粕(焼酎粕:下図)は、肥料や飼料として有効利用されていましたが、残りは海洋投棄されていました。例えば、鹿児島県における焼酎粕の発生量は、年間約26.3万トンでしたが、そのうち6割までしか有効利用できず残りの4割は海洋投棄されてきました。しかしながら、ロンドン条約(96年議定書)により

環境負荷物質の海洋投棄が原則禁止され、昨今の焼酎ブームにより益々増えてゆく焼酎粕をどう処理するかは、九州地場産業である焼酎メーカーの悩みでした。

(研究の目的)

1ℓ中の焼酎粕には、数十gの固相が含まれ、また、極めて粘性が高いため、濾過による固液分離を困難にしています。液相は極めて栄養分(特に窒素分)に富み、適切な生物学的処理によって、ポリ乳酸やポリグルタミン酸等の生分解性ポリマーの原料に転換できる可能性を持っていますが、焼酎粕のpHは約4であり,

この厳しい条件で生育する微生物を探索する必要があります。

本研究の目的は、焼酎粕に含まれる固相分と液相分の有効な 分離法を開発し、それぞれの分画の有効利用法を模索すること、特に、液相分の生物学的処理に必須となる微生物を探索することにあります。

本研究においては、特に、それらの菌が生産する酵素の諸特性の解析、および、代謝産物の同定など分解過程の詳しい分子機構を明らかにし、複数の分解菌を組み合わせたコンソーシアの構築を行うことが重要となります。

分離法を開発し、それぞれの分画の有効利用法を模索すること、特に、液相分の生物学的処理に必須となる微生物を探索することにあります。

本研究においては、特に、それらの菌が生産する酵素の諸特性の解析、および、代謝産物の同定など分解過程の詳しい分子機構を明らかにし、複数の分解菌を組み合わせたコンソーシアの構築を行うことが重要となります。

1−2.生物的原位置処理技術に関する研究

(研究の背景)

非イオン系界面活性剤であるアルキルフェノールポリエトキシレート(APEO)は、工業用、農業用に広く使用され、国内における年間使用量は3万t以上ですが、その生分解物質が環境ホルモン作用 (内分泌攪乱活性)を有することが知られています。 また、トリクロロエチレン(TCE)、ポリ塩化ビフェニール(PCB)、ダイオキシンに代表される有機塩素化合物の発ガン性や環境ホルモン作用は、広く知られるところです。これらの希薄広域汚染を起こしている汚染物質を、原位置で安価に分解・除去する技術はバイオレメディエーションとして知られ、近年、社会的要請が強くなってきています。

APEOの構造:

![]()

ダイオキシン類の構造:

![]()

![]()

(研究の目的)

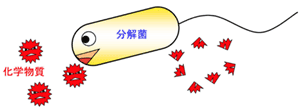

本研究の目的は、希薄広域汚染を起こしているこれらの環境汚染物質の分解能を有する微生物を探索し、生物的原位置処理技術を確立することにあります。本研究においては、特に、それらの菌が生産する酵素の諸特性の解析、および、代謝産物の同定など分解過程の詳しい分子機構を明らかにし、複数の分解菌を組み合わせたコンソーシアの構築を行うことが重要となります。しかしながら、特にPCBやダイオキシンは、研究上の取り扱いが困難であるため、環境汚染物質に共通の構造 (Cl-Ph-O-)を分解する菌を探索するため、モデル物質として2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)を選びました。